前記事①においては、本書の前置きの話で終わってしまいましたが、ここから中身に入ります。

前記事①においては、本書の前置きの話で終わってしまいましたが、ここから中身に入ります。

ダニエル書にある世界帝国

私は、この本に衝撃を受けたのは、まず、ダニエルの見た幻にある「世界帝国の姿」の続きを見たからです。ダニエルは、ユダの国とエルサレムが神によって引き抜かれた後の、異邦の諸国、殊に世界帝国となった国々の興亡の幻を見ました。ネブカデネザルは、金属によってできた人の像であり、金がバビロン、銀がペディヤ・ペルシヤ、青銅がギリシヤ、鉄がローマ、そしてその後の世界はローマの影響を残しながら緩くつながり統合できていない、粘土と鉄のまじりあった姿を描いています。足の指はもちろん十本です。

ところが、人手によってではない、切り出された石がその足と足の指の部分を打ち、像全体が崩れ、その石が大きな山となります。つまり、世界帝国の興亡の後のキリストによる神の御国の確立です。

それと同じ中身のものをダニエルが獣によって見ました。獅子のような獣はバビロン、熊のような獣はメディヤ・ペルシヤ、豹はギリシヤ、それから十本の角と、鉄の牙を持つ獰猛な獣はローマを表しています。しかし、その十本の角からさらに小さな角が生え、三本を倒して、非常に大きいものとなり、大きなことを語る口が与えられます。この十本の角は十人の王を表しており、小さな角は荒らす忌むべき者、つまり反キリストを表しています。

さらに、イエス様は、オリーブ山で、エルサレムが異邦人の時が終わるまでは踏み荒らされると予告されました。「人々は、剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます。(ルカ21:24)」

鉄が示していたローマ時代に主が現れて、その時にユダヤ人は再び世界に離散しました。その間、ビザンチン朝、イスラム支配、十字軍、マムルーク朝(エジプトのイスラム)、オスマン朝、英国委任統治と異邦人による支配が続き、世界から帰還するユダヤ人によってイスラエル国が建てられました。その時の独立戦争で東エルサレムはヨルダンのものとなりましたが、1967年の六日戦争で奪還して、イスラエルの主権下に入ります。しかし神殿の丘は、未だヨルダンのイスラム当局による管轄が続いています。

ローマ後の世界、すなわち鉄はあるけれども、粘土が混じっていて混沌としているというのがダニエル書が描いている世界であり、しかも、神に選ばれた民とエルサレムについて、異邦人の時代との関連でダニエル書はあるので、ユダヤ人とイスラエル建国と歴史が交差する形で、世界帝国の変遷を見ていくことに注視しています。

さらに黙示録には、第四の獣がさらに進化(?)したような獣が表れます、12章において、その獣の背後にいる存在、赤い竜が出てきます。サタン本人であり、イスラエルに対して戦いを挑み、イスラエルから現れるメシヤを殺そうとし、そしてそれに失敗すると、イスラエルの子孫の残りの者を殺すべく、荒野に逃げる彼らを、三年半の間、洪水(軍事的征服)によって滅ぼそうとしますが、失敗します。

そして13章において、竜が、十本の角と七頭の頭を持つ獣に権威と力と位を与えます。この獣が、ダニエル書7章に出てくる第四の獣であり、いや第一から第三の獣の姿も投影されている存在です。その彼が反キリストであり、獣の国が患難時代の後半、三年半の間続きます。

そしてこの秘儀が、17章で明らかにされます。この獣の上に大淫婦がいますが、そこで天使が使徒ヨハネに、解き明かしをします。七つの角というのは、七つの山であるとありますが、これにはいろいろな解釈がありますが、13章における、第一から第三の獣も反映している世界帝国のことを鑑みると、イスラエルを支配した帝国、すなわち「エジプト、アッシリヤ、バビロン、メディヤ・ペルシヤ、ギリシヤ、ローマ」ではないかと見ています(詳しくは、拙書「聖書預言の旅」をご覧ください)。そしてローマの後の世界があり、ローマが緩い形で復興し、それが何らかの形で十の支配を持ち、そこから反キリストによる世界統一が起こります。

エルサレムを支配する帝国と、復興ローマの交差点

本書においては、ローマ以後の異邦人による帝国的支配、殊にエルサレムの主権に関わる支配において、 ①中世から近代にまで生きた「オスマン帝国」と、②近代に世界を支配する「西欧列強」との交差点として、「サイクス=ピコ協定」が存在することです。この点を本書において発見し、聖書預言の正しさを確認して、その幻の正確さに興奮しました。

オスマン帝国(ウィキペディア、世界史の窓)は、1299年という日本では鎌倉時代の時に始まり、第一次世界大戦を経て1922年に完全に解体されました。今、エルサレムに行けば、世界遺産にも指定されている旧市街の城壁は、オスマンの最盛期の皇帝、スレイマン一世(壮麗帝)によって建てられたものであり、オスマン朝の末期に、欧米の人々が訪問した記録の中に、当時のパレスチナ地方の姿の記録が残っています。税の徴収のために、土地に生えている木の数にしたがって課税額を決めていたので、地主たちは節税のために抜いていきました。そこは不在地主による荒地と沼地であったという記録があります。

ディアスポラ(離散のユダヤ人)

ユダヤ人は、ローマ時代以後も僅かながらでもそこに存在していましたが、大多数は、離散した地に住んでいました。ドイツ語圏や東欧諸国に住みついた人々を、アシュケナジムと言います。

バビロン捕囚以後、帰還せずに残っていたユダヤ人は、バビロン(イラク)やエジプトに残っていました。ペルシヤ時代にもエステル記に見るように首都シュシャンにもユダヤ人がおり、だから今に至るまでイランにはユダヤ人共同体があります。シェバの女王はソロモンに触れ、イスラエルの神を知りましたが、イエメン系ユダヤ人は非常に強い宗教文化を形成しました。また、過越の祭りや五旬節で世界中からのユダヤ人がエルサレムに集まってきましたが、例えばイエス様の十字架を途中で担いだシモンはクレネ出身であり、今のリビアです、ですから北アフリカにもユダヤ人はいました。このように古代から残っていた中東系ユダヤ人を「ミズラヒム」と呼びます。

ローマによって紀元70年にエルサレムが破壊されてから、欧州に移住した人々をアシュケナジーと呼びます。けれども、スペインがカトリック教国となった1492年に、ユダヤ人追放令が出て、それでイベリア半島にいたユダヤ人がキリスト教に改宗するか、追放されるかの選択を迫られ、オスマン帝国に彼らは渡来しました。彼らを「セファルディム」と呼びます。

シオニズム(シオンへの帰還)運動が起こったのは、このうちのアシュケナジムの人々であります。彼らは欧州におけるキリスト教を主とした迫害を受けてきて、そのうちに欧州では、ルネッサンスと啓蒙思想、フランス革命、ロシアの社会主義革命が起こり、その中でユダヤ人たちが民族意識に目覚めます。彼らがパレスチナの地に帰還して、開墾を始めるシオニズムの胎動となりました。しかし、欧州でもロシアでも反ユダヤ主義はさらに色濃くなり、ついに自分たちの民族としての自決と主権がなければ生き残れないとする政治的なシオニズムが起こり、ホロコーストによって帰還に拍車がかかります。これが後に建国へとつながります。

初めはシオニズムを良くは思っていなかったミズラヒムやセファルディムも、イスラエルが建国されるや勃発した独立戦争によって、自分たちの住むアラブ諸国において迫害や追放が起こり、彼らも難民化したのです。そこで新生イスラエル国へと逃げていき、市民権をイスラエルはそのまま与えて吸収し、その後もエチオピアにおける政情不安で黒人系のユダヤ人もまた帰還し、ソ連邦の崩壊で旧ソ連のユダヤ人が大量に帰還し、イスラエルの国は世界各地からのユダヤ人によって構成する国となりました。

イエス様は、「国は国に、民族は民族に敵対する」ことが産みの苦しみの初めだと言われましたが、世界規模の戦争が第一次、第二次とありました。第一次の後、バルフォア宣言によって民族郷土が認められ、第二次の後に、国連の決議でユダヤ人が主権を持つ国が承認されました。このように、終わりの日の産みの苦しみの始まりには、同時に、主なる神が何度も約束された、世界離散からの帰還の働きも始められているのです。

復興ローマ

話を戻しますと、預言においてはネブカデネザルの夢の、足と足の指の部分、つまりローマ帝国の残骸が見ることのできる部分は欧州にありました。つまり、アシュケナジー・ユダヤ人の住むところで、ローマ時代にも存在していた反ユダヤ主義が色濃く残るところで、イスラエルへの帰還の動きが始まったのです。そして、ここで「欧米列強」と近代史でしばしば言われる、帝国主義時代が始まります。この連動が大事です。近代に近づく時、スペインやポルトガルが世界へ向かい、国々や諸民族を征服していき、次にイギリスが世界帝国となり、またフランスやオランダなども世界に植民地を作り、その中に極東の日中韓も欧米列強の波をもろに受けます。

実はロシアも東ローマ帝国の残骸が残っており、彼らもまた帝国主義の道をまっしぐらに歩んでいました。社会主義革命が起こってからも、その性質は何ら変わることなくむしろ強化され、崩壊してからも、未だにプーチンに見られる強権や軍拡、領土拡大の性質は続いているのです。これらが、足と足の指にある「粘土と鉄が混じり合った状態」なのです。

そこに、オスマン帝国の末期がぶつかります。オスマン朝自体も帝国ですが、しかし復興ローマ的な色彩を強く持つ西欧列強との戦いを、第一次世界大戦によってぶつかり、決定的に敗北します。ヨルダンやパレスチナ地方において起こったことを描いたのが、あの「アラビアのロレンス」の映画です。

入り乱れた民族と宗教・宗派

近代になってから、新しい国家概念である「国民国家」が始まります。民族意識は以前は持たなかったところが、民族や言語の単位も用いながら人々を統合しようとする国家造りが始まっていました。日本ではそれが明治維新の時に導入され、初めて「日本国民」という意識が植えられました。しかし中東地域は、本来そうは行きません。民族があまりにも複雑に入り乱れ、そこにさらに宗教や宗派の違いもあります。それを無理に明確にすることなく、曖昧にして生活を送っていたのです。

ところがそこに国民国家の概念が入ってきてしまいました。話を今現在に移しますと、今のイスラエル・パレスチナ問題も結局はこの問題であり、二国家案というのは土台無理な話です。アラブ人とユダヤ人は、そこそこ共存していたところで、無理やりに国家を造ろうとしているから、複雑な境界線を作らなければならず、複雑な分離壁まで作ることになっているのです。

そして帝国主義の性質から、さらなる勢力争いを避けため、どこまでを勢力圏にして、統治領とするかを密約という形でまとめたのが、「イギリスとフランスが策定し、ロシアが承認する」サイクス=ピコ協定であります。その前には、「フセイン=マクマホン協定」も存在し、それはイギリスの高等弁務官マクマホンとメッカの太守フサインによって結ばれた協定であり、ウィキペディアの説明にあるように一般に言われている「二枚舌外交」とも限らない曖昧さを残したものです。つまり、今のイスラエルであるパレスチナ地方がアラブのものであるという銘記、またアラブのものではないという銘記もされていません。しかし、サイクス=ピコ協定によって、パレスチナやトランス・ヨルダン全域がイギリスの統治になり、そこが「バルフォア宣言」によってユダヤ人の民族郷土となったのです。

しかし、その曖昧にしている部分が、時間を追って明瞭化されていくにしたがって、アラブ側では民族主義が高揚して、パレスチナに帰還するユダヤ人に対する敵対行為を始めました。ユダヤ人は、自衛のための戦いをすることを余儀なくされ、彼らもユダヤ民族の国の構想が芽生えてきました。そして建国後の戦争へとつながっていきます。

話を本書に戻すと、「サイクス=ピコ協定」によって、一つの民族がいくつもの国に分断されたのが、クルド人です。イラクにはクルド人自治区があり、シリア内のクルド勢力は、今の内乱を機会にして自治宣言をし、トルコ内のクルド人とトルコ政府との衝突が起こっています。クルド人は一説によるとメディア人の末裔ではないかとも言われており、ここでも聖書と無縁ではありません。そして、オスマン帝国末期に起こった大量の難民発生、民族虐殺、強制移動、浄化が、今、西欧列強によって作られたアラブ諸国の強権によって壁となっていたところが、アラブの春によって決壊して、再現しているという見立てをしています。

十本の指、十本の角とは?

以上、ダニエル書と黙示録の預言から、エルサレムと復興ローマの分岐点を見てきました。まだ取り扱っていない部分があります。それは、「十本の足の指、十本の角は何か?」ということです。反キリストが世界帝国の総統になる前の段階が、十人の王の支配があるということになりますが、私がこれまで目にした解釈は以下の通りです。

①EU(ヨーロッパ連合、前身はEC)

ヨーロッパにローマがあったので、国々が一つの連邦制を取ることは復興ローマであるというもの。十カ国になるという予想を立てている人たちも多いです。

②世界の経済・政治統合、十のブロック

世界を十の経済や政治のブロック化については、具体的に進んでいます。この解釈に拠れば、ヨーロッパ連合はその一つのブロックにしか過ぎません。この解釈の強みは、十人の王の支配がヨーロッパのみならず全世界に及んでいるということ。

③G10

復興ローマは、西側の勢力であり、それを象徴しているのがG10である、というもの。そうすると日本も復興ローマの一員ということになります。

ここまでは、西洋圏の勢力として十人の王を解釈していましたが、次は最近のものです。

④イスラムの世界支配化

ローマ帝国というのが、ヨーロッパ系ではなく元々、シリア系の人々によってパレスチナ地方は支配されていたということから、復興ローマはイスラムの世界的支配を指すというもの。イスラム教の中のイエスが神性を否定しており、反キリスト性を元々帯びていること。そして彼らのメシヤであるマーディの到来によって、またイエスの再来によって、世界がイスラムに支配され、反逆者は殺されること。このシナリオが、黙示録に描かれている獣に告示している、というものです。(参照文献”The Islamic Antichrist“と批判的考察)そこで反キリストは、ヨーロッパではなくトルコから出てくるであろう、という意見もあります。(関連記事:「中東情勢と第三神殿 2014.10.1」)

私は拙書では、②の解釈を取っています。けれども確定的なことは言えません。④については、第三の獣がギリシヤで第四がローマという流れから、やはり復興ローマは西欧の特色を持っているものだろうということで、疑問です。けれども、イスラムやトルコが終わりの日に深く関わっているという見立て自体は全くその通りだと思います。はっきりしていることは、1)帝国の時代は続き、かつ2)世界(グローバル)化が起こるというものであり、まさに今、そのどちらもが起こっています。

ダニエル預言とエゼキエル預言の接点

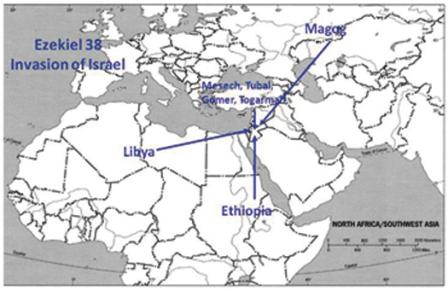

そして本書は、「結局、今の中東情勢はトルコが本場である」という見立てをしています。これには驚きました。六年前の記事に、エゼキエル書38章においてトルコが大きな役割を果たすことを言及していたからです。

そこに二つの地図を紹介しています。一つはエゼキエル38章にある、ゴグとマゴグの戦いの地図、それからもう一つはオスマン朝の地図です。先に紹介したイスラム国の地図とも重なる部分があります。本書を読んだ後に、次の動画を見ました。

https://youtu.be/xgDO8bDv9ck

これには驚きました。この歴史家も、本書と同じことをほぼ語っています。イラン・イラク戦争、イランのイスラム革命、二つの湾岸戦争、アラブの春、シリア内乱、そしてイスラム国の台頭が、これらが全て、「オスマン朝」の領域で起こっていたという指摘です。そして、サイクス=ピコ協定によって分断した秩序が今は壊れて、民族、宗教、宗派の問題が噴出している、ということです。

本書では、「露土戦争と東方問題の時代」ということで、第二章の一章分を割いています。かつての「東方問題」として、今もトルコとロシアをみなしている向きがある。ゆえに両国とも西欧に対抗するという共通項があり、けれども時に対立することがあり、それがかつての露土戦争であったが、今はシリア内戦で、トルコがロシア機を撃ち落としたところで顕在化した、というものです。

ロシアとトルコが西欧からは見下されていながら、地域大国としての位置があります。かつてロシアが露土戦争時に南下し、オスマン帝国への領土蚕食に対して、勢力均衡を保つために西欧列強が介入しましたが、それを「東方問題」というそうです。

それにしても、この二国の指導者はかなり怪しいですね。ロシアのプーチン氏は、かつてのロシア帝国のツァー(皇帝、カイザルの意味)のような強権ぶりですし、エルドアン大統領も、クーデターを鎮圧して、ますますオスマン朝のスルタン(皇帝)にでもなりたいかのような強権を振っています。

欧米のトルコに対する見方、またロシアに対する態度を見るにつけ、そこにはダニエル2,7章、黙示13,17章の復興ローマが、エゼキエル38章に主に登場する二国との接点を持っていることを発見しました。

ロシアの南下、中東関与

その第二章において、ロシアの不気味な動きも、手に取るように分かる描写をしています。ウクライナ問題からクリミア併合に発展し、それから今は、シリア内戦に直接的な軍事介入までしました。それでトルコとも衝突した訳ですが、だからといって対立しても、共通の利害関係のほうが大きいので、長くは続きません。

これまでも「エゼキエルの見た幻(36-39章)」などで紹介しましたように、ロシアは過去の中東戦争において不気味な関与が深まっており、六日戦争はKGBの操作が特にシリアに対してなされていたと言われており、ヨム・キプール戦争では、地中海上で米ソが直接対決する手前まで来ました。ゴラン高原ではロシア軍がやって来ていたのではないかという噂まであります。

このロシアの動きについては、①でご紹介した「アステイオン084 特集 帝国の崩壊と呪縛」において、ずばり「ロシアにとっての中東」(小泉悠著)の論考があります。

ここでも驚きました、ロシアがなぜ介入しているのかについて、一般に思いがちな中東依存はないと言うのです。石油資源に頼る必要はないし、武器供与で儲かるビジネスでもないそうですし、軍事戦略上でも依存しなくてもよいそうです。

シリアの廃墟、手を組むイラン

では、なぜ近づくのか?ロシアにとって、体制として今の「シリア」と「イラン」が必要だから、だそうです。(そうです、ここでイランが出てきます!)中東の友好国のリビアやイラクが体制転換してしまったので、残るはシリアとイランのようであります。旧ソ連でもウクライナやキルギスタンでも民主化が起こり、またアラブの春が起こりました。ロシアの友好国は、権威主義的統治体制を持っているものが多いために、政権崩壊のリスクを持っているために、敏感になっているとのこと。それで、シリアのアサド体制が無くなってはいけない、ということだそうです。

その結果、ロシアは反体制派にどんどん空爆した訳ですが、シリア内戦の激化で、先の「ダマスコの廃墟(イザヤ17:1)」でお伝えしましたように、神のシリアに対する預言が成就しつつあります。

そしてこの論考には、イランを「容易ならぬパートナー」として多く書いています。イランが米国の中東政策の障害者であり、そのイランが同じシーア派のシリアやパレスチナ人のシーア派過激組織ヒズボラを支援しているので、それで米国に対する影響力を持たせることができる、とのことです。またイランもロシアも、対イスラム国で対峙しているゆえに、共通項があり、互いに大きな役割を演じています。

ただイランは、「ライバル」でもあるそうです。米国が核開発問題でイランと合意を取ったために、イランが経済制裁の制約が取れて、原油供給による収益が出てきて、相対的にロシアの競争力が弱まります。武器供与についても、イランが力をつけ始めたので、売れなくなって来ている状況も出て来ているようです。

そしてロシアは急速に軍事力を回復させているとのこと。これについては、同氏による「軍事大国ロシア」に詳しいのだと思います。

あごに鉤をかけられたロシア

ロシアを中心として、トルコがおり、またイランがいるということは、エゼキエル38章の幻を思い出すのですが、そこでは、ロシアの思惑の背後に、主ご自身の強い意図があることが分かります。主ご自身が彼らを操っておられます。

「わたしはあなたを引き回し、あなたのあごに鉤をかけ、あなたと、あなたの全軍勢を出陣させる。・・ペルシヤ(イラン)やクシュ(エチオピアとスーダン)とプテ(リビア)も彼らとともにおり、みな盾とかぶとを着けている。ゴメル(トルコまたはドイツ圏)と、すのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマと(トルコ)と、そのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたとともにいる。(38:4‐6)」

凄いものが見えてきました。これまでには、考えられなかったことです。

米国の「撤退」と中東における「力の空白」

最後に、同著のまた他の論考「溶解する中東の国家、拡散する脅威」(池田明史)について紹介します。米国は2012年に「新国防戦略」を発表して、伝統的な「世界の警察官」の役割を放棄する意図を明らかにしたそうです。それで、ヨーロッパ、中東、アジアという従来の主要戦域で大規模な紛争が起きた場合は、二つにについては同時に対処できる能力の維持を目指していたそうですが、もはや単独では行なえないと明言し真下。それで、今は安全保障上、最大の懸念である中国の軍事的台頭に対抗するために、アジア太平洋に重点を置いているため、ヨーロッパと中東の関与を削減するという、「リバランシング政策」に転じたそうです。それで相対的にヨーロッパのNATOの勢力後退が見られ、ロシアが西方進出を測っています(クリミア、ウクライナ、ジョージア等)。

中東は、米国撤退後の力の空白を埋めるような自明の勢力がいません。これまでの中東地域の同盟国は、米国から見捨てられたという疑いが生じ、米国自身は「巻き込まれる」という恐れが生じています。また、アラブの春以降、その対立関係は複雑になり「敵の敵が味方」ではなく、「敵の敵は未だに敵」である状況で混乱が生じています。

そうした「蓋を取ったら、抑えられていた妖怪が出てきた」ような状態になり、それで、これまで以上に、エゼキエル38章の姿が見えてきたのでしょう。アメリカ合衆国は聖書預言の中に登場しません。したがって、「何でもない国になる」という前提が必要であり、米国の撤退はまさにその前兆ではないかと思われます。

以上、イエス様の異邦人の時の預言についてはオスマン帝国が、ダニエル書と黙示録については西欧列強、そしてエゼキエル書38章ではロシア、イラン、トルコが関わっており、私たちはこれらの幻の谷の中に生かされているのではないかと思わされます。

反キリストがムスリムであり、復興ローマはトルコであるという解釈について、上に書いたように私はかなり留保していましたが、イスラエル人の政府公認ガイドであり、聖書教師のアミ・ツァルファティ氏が、ユダヤ人としてムスリムをメシヤとして受け入れることはまずありえないとして、やはり西洋の指導者であるという見方をしています。