NHKスペシャルが「未解決事件」というシリーズを持っています。

File.01 「グリコ・森永事件」

去年は「グリコ・森永事件」を取り上げていました(動画)。観ましたが取材としては極めて優れており、ここまでの内部資料と当事者への取材を良くやったものだと関心しました。この事件そのものの報道を追ってきたわけではなくあくまでも当番組の感想ですが、「この劇場型犯罪は実は、犯人が警察・マスコミ・国民を巻き込んで操作していたのではなく、犯人本人もこの劇場の中で演じなければいけない束縛の中にいた。」ということでした。その縄目を断ち切ったのは、最後の高速道路に犯人が巻いていた白い布のガードレールの下の道で、この捜査のことを知らされていなかったので職務質問をした滋賀県の警察パトカーであり、そして退職時に焼身自殺した滋賀県警の本部長の無言の“抗議”であると見ました。(参照:ウィキペディア)

File.02 オウム真理教

そして「オウム真理教 17年目の真実」はつい最近観ました(動画)。

こちらのドラマとドキュメンタリーの三部作も優れものです。ただ、麻原の声を何度も聞いていると、こびり付いて頭から離れず、異様で怪しい空気に苦しむことになるので、ご覧になる方は要注意です。けれども、古参信者で逮捕されなかった本人の視線から描いた初期のオウムを描いている点が極めて優れており、二つの教訓を得ました。

当然ながら一般社会はオウムの反社会性や犯罪性に注目しており、社会や公共の秩序に触れなければ文句は言わなかったでしょう。けれども私は、それではいけないと思います。彼らの連呼する「救済計画」という概念そのものに私は問題性を見ました。それを自らの修行で成し遂げる、というところです。その修行が瞑想から始まり、次に訓練へと移り、その訓練中に事故死する者が出て、そしてその隠蔽を行ないました。NHKの取材記者は、この事故死が原点であると迫っていますが、社会性としてはその通りですが、私は上で太字にした人間の恣意的努力による救済そのものが、そもそもの間違いであると感じました。

これはどの宗教、いや社会・政治運動、また経済活動でもいえることです。救済は、神がその主権によって行なわれることであり、人はその計画に服することによって関わることができます。「あと何人いなければ、救済計画は果たすことができない。」「我々は人を救う必要がある。」というところに、会社における業績達成に通じるものがあり、そして宗教そのものにある限界です。

特に1990年前後は、私自身も大学生で思い出すのですが、ドラマでも描かれているようにバブルの絶頂でした。人々が浮かれており、これがずっと続くはずはないと若い私もうすうす気づいていました。それで新・新宗教が数多く出てきたのを思い出します。そのような俗的なものから離れたいと思って宗教が起こっていったはずなのに、その宗教の中にさえ目標達成という企業活動と変わらない原理がその中に入っていて、それを宗教の名によって包んでしまっているということが起こっていたのではないかと思うのです。

人はどんなに霊的になろうとしても、キリストの十字架に肉をつけてしまわないかぎり、むしろ霊的装いをして肉が放置されていくということが起こります。今、毎週土曜日にマタイ伝の学びをしていますが、山上の垂訓で語られたイエス様の言葉は、律法学者やパリサイ人の義よりもまさったものでなければいけない、というものでした。そこに、人間のありのままの姿が炙り出されています。

「17年目の真実」とは「イラン核危機」

そしてもう一つ、NHKは正しく、これが初の化学兵器による無差別テロであるとしている点が重要です。けれども欠けているのは、これが「宗教の名のもとに行なわれている」という点を言及していないことです。ここがNHKに象徴的に表れている「穏健な日本世論」において著しく欠けている点であると思います。

この番組の第三部の「オウムVS警察 知られざる攻防」で、一連のオウムによる秘匿捜査であと一歩というところで踏み出せない警察関係者の取材があります。その人たちの反省は、「宗教団体が具体的な社会的破壊行為をするのだろうか?」という想像力の欠如にあった、ということです。それまでは赤軍を代表する唯物思想の過激派しか取り扱っていなかったのですから理解できます。また、戦時中に治安維持法によって国家権力が宗教団体内の教義にまで踏み込んだという過ちがあるので、そのような歴史的経緯から「宗教」そのものに対して権力が踏み入ってはいけないという思いが、関係者の間にはあったことでしょう。

しかし、戦後日本が政教分離の原則を社会的側面にまで極端に推し進めたために、日本では宗教に入信している人々が現実に極めて多いのにも関わらず、マスコミなどの公の場において宗教を一切論じないという空間ができあがりました。

その反動として、宗教の健全性を推し量る免疫がまったく付いていません。私が1999年頃初めて韓国に行ったとき説教奉仕が目的でしたが、同乗していた日本の若者に教会関係の働きであることを告げると、本人である私を目の前にして嫌悪感を露にしました。私は、「夜に降り立ちますから、ソウルに輝く、赤いネオンが着陸するときに見えますよ。それは全部、教会の十字架ですよ。」と話しました。公の空間から宗教を押し出してしまった結果、その初歩知識さえも知らない幼稚な状態に閉じ込めてしまっており、オウムに入信する人たちのように、その純朴な思いは歪んだ教義を見分けることができなかったのです。

オウムの中にあった「ポア」の教義は、イスラム過激派のジハードと類似点をみます。ポアの定義は単なる殺人ではないと彼らは言いますが、そして確かにもっと広範囲で使われていますが、イスラムの「ジハード」も全く同じように使用されています。

ウィキペディア「ジハード」

ジハードの語は元来アラビア語で「ある目標をめざした奮闘、努力」を意味する。この「努力」の語の元来の意味には「神聖」あるいは「戦争」の意味は含まれていなかった。しかしコーランに於いてはこの言葉が「異教徒との戦い」を指すことにも使われており、これが後に非ムスリムとの戦争を示す所謂「外へのジハード」として確立した。

ウィキペディア「ポア」

本来の意味の「ポア」とは、「死に際して、その魂を高い世界に移し変える(転生する)こと」を意味していた。ところがオウム真理教では魂を高い世界に転生させるためには、積極的にその魂の持ち主の生命を(実際に)奪っても構わないという「殺人正当化の教義」を意味することになった。

そしてイスラム過激派の数多くのテロ行為の直接的動機とオウムは酷似しています。そして、宗教国家を作り上げるという麻原の野望は、まさに1979年のイランで起こったイスラム革命の概念と同じであり、今のイラン政権の核開発はこの思想を基盤にしているのです。

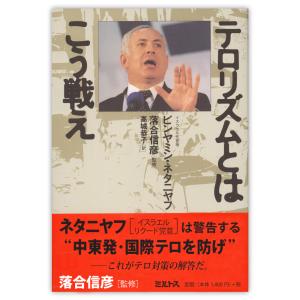

1995年に現イスラエル首相のネタニヤフ氏は既に、「テロリズムとはこう戦え」を書き記し、その中で、地下鉄サリン事件を取り上げています。これら世界、特に自由・民主主義圏を脅かす要因になる警鐘を鳴らし、その後の世界はまさにその通りになりました。この事件が今の化学・生物テロ危機の拡散につながったのです。けれども日本や世界のリベラル界は未だに、イスラム世界で起こっているテロ行為を貧富の差、アメリカ覇権主義とか、新マルクス主義に基づく話を展開させています。(そうした意味でアラブ地域研究家の池内恵氏の洞察は優れています(「現代アラブの社会思想―終末論とイスラーム主義」「中東 危機の震源を読む」)。彼は、テロを引き起こしたイスラムの内部構造を抉り出しています。)

したがって、「オウム真理教 17年目の真実」とは「イラン核危機」でもある、という世界的視野を持つ必要があります。

これは、フィクション小説なのですが、ジョエル氏のこれまで出したフィクションはすべて、後でノンフィクションになってしまいました。(氏の著作リスト)イスラム国の台頭も、台頭する数か月前にこの本を書き記していたので、ドンピシャなのです。そういった視点で読むと、ヨルダン国王の政権を転覆させて、シリア、イラクに続けてヨルダンを倒し、そしてイスラエルに近づいて征服する、というシナリオはものすごく怖いほど、現実味を増しています。

これは、フィクション小説なのですが、ジョエル氏のこれまで出したフィクションはすべて、後でノンフィクションになってしまいました。(氏の著作リスト)イスラム国の台頭も、台頭する数か月前にこの本を書き記していたので、ドンピシャなのです。そういった視点で読むと、ヨルダン国王の政権を転覆させて、シリア、イラクに続けてヨルダンを倒し、そしてイスラエルに近づいて征服する、というシナリオはものすごく怖いほど、現実味を増しています。